3次元データクラスタリング、3次元ベクトル場アニメーション表示プログラムによる実験・研究スキルの基礎

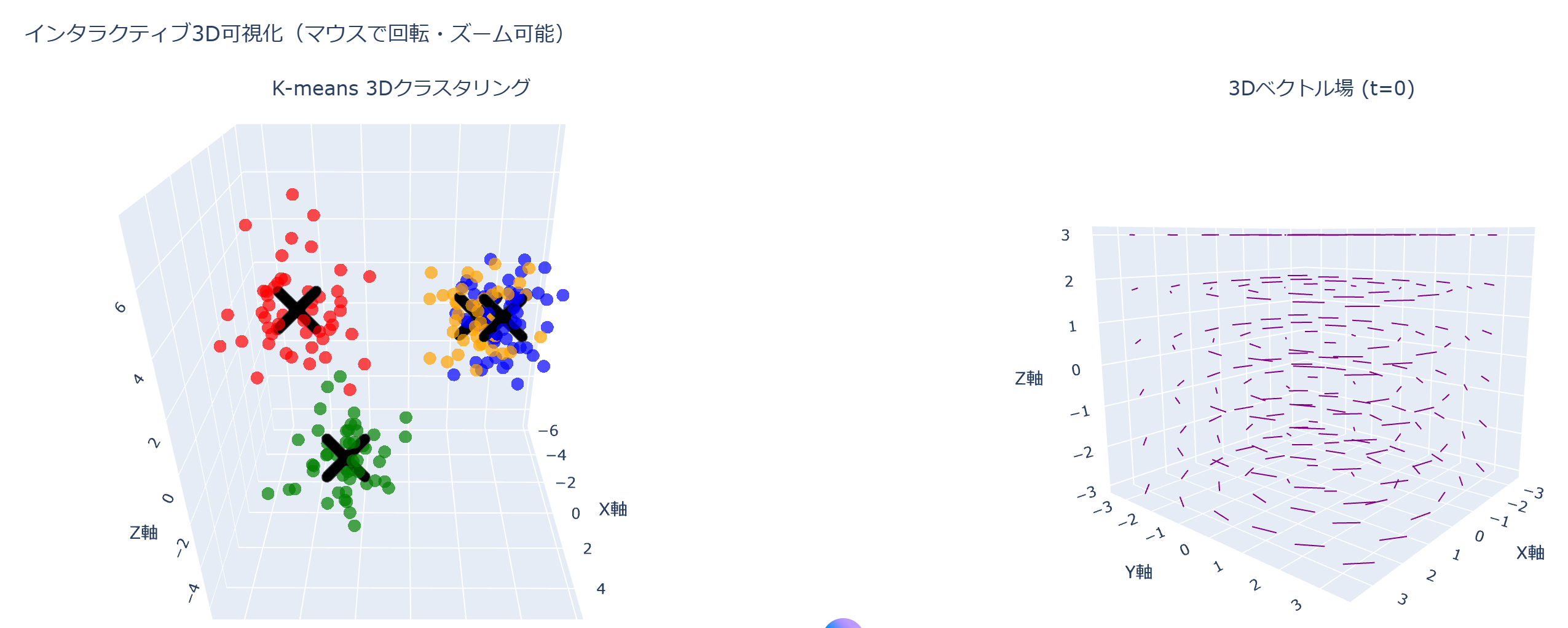

【概要】本記事では、3次元空間におけるデータのクラスタリングと時間変化するベクトル場の可視化プログラムを解説する。K-meansアルゴリズムによる200点のデータ分類と、動的ベクトル場のアニメーション表示を通じて、実験・研究の基礎的なスキルを習得できる。

Colab のページ(ソースコードと説明): https://colab.research.google.com/drive/1gPoWZXBRn1CLuA0Ybc3e0BgBeDTZKGiZ?usp=sharing

【目次】

プログラム利用ガイド

1. このプログラムの利用シーン

3次元データのクラスタリング分析や、時間変化するベクトル場の可視化が必要な場合に使用する。機械学習の教育、データサイエンスの演習、物理シミュレーションの可視化などで、3次元空間におけるデータの分布やベクトル場の動的な挙動を視覚的に理解する際に有用である。

2. 主な機能

- 3次元データのK-meansクラスタリング:200個のデータ点を4つのクラスターに自動分類する

- クラスター重心の可視化:各クラスターの中心位置を黒色のX印で表示する

- 3次元ベクトル場の表示:6×6×6グリッド上の216個のベクトルを矢印で可視化する

- 静的な2パネル表示:クラスタリング結果とベクトル場を並列表示する

- 動的アニメーション:クラスタリング結果を回転させた視点から表示し、ベクトル場を時間発展させる(30フレーム)

3. 基本的な使い方

- Colab のページを開く

- セルを実行する

- 処理経過がコンソールに出力される

- 静的な3次元プロットが2つ表示される

- アニメーションが自動再生される

Colab のページ(ソースコードと説明): https://colab.research.google.com/drive/1gPoWZXBRn1CLuA0Ybc3e0BgBeDTZKGiZ?usp=sharing

4. 便利な機能

- データ点数の変更:n_samplesの値を変更することで、クラスタリングするデータ点数を調整できる

- クラスター数の変更:n_centersの値を変更することで、分類するクラスター数を調整できる

- ベクトル場解像度の変更:grid_sizeの値を変更することで、ベクトル場のグリッド密度を調整できる

- 色の変更:colorsリストを編集することで、各クラスターの表示色を変更できる

- 視点の調整:静的プロットでは、マウスドラッグで3次元空間の視点を自由に回転できる

プログラムの説明

概要

このプログラムは、3次元空間におけるデータ点のクラスタリングと、時間変化する3次元ベクトル場の可視化を行う。scikit-learnのmake_blobs関数で生成した200点の3次元データをK-meansアルゴリズムで4つのクラスターに分類し、各クラスターの重心を計算する。また、三角関数を用いて時間変化する3次元ベクトル場を定義し、静的な可視化と動的アニメーションの両方で表示する。

主要技術

K-meansクラスタリング

K-meansは、データ点をK個のクラスターに分割する教師なし学習アルゴリズムである[1]。各データ点を最も近い重心に割り当て、重心を再計算する処理を収束するまで反復する。このプログラムではscikit-learnのKMeansクラスを使用し、n_clusters=4、n_init=10のパラメータで実行する。

matplotlib 3D可視化とアニメーション

matplotlibのmplot3dツールキットは3次元データの可視化機能を提供し[2]、FuncAnimationクラスは関数を繰り返し呼び出すことでアニメーションを生成する[3]。scatter(散布図)、quiver(ベクトル場)、view_init(視点制御)を組み合わせて3次元可視化を実現する。

技術的特徴

- 合成データ生成とクラスタリング

make_blobs関数により、4つの中心を持つ200点の3次元データを生成する。各クラスターの標準偏差は1.2、中心座標の範囲は-4から4である。K-meansアルゴリズムで分類後、各クラスターを異なる色(red, blue, green, orange)で表示し、重心を黒色のX印で示す。

- 動的ベクトル場の数式定義

時間パラメータtに依存する3次元ベクトル場を数式で定義する。U = -Y*cos(0.5t) + 0.3*sin(Z+t)、V = X*cos(0.5t) + 0.3*sin(X+0.8t)、W = 0.2*(X²+Y²-4)*sin(0.3t)の式により、回転成分と波動成分を組み合わせた時間変化を表現する。ベクトルの大きさは最大値2.0に制限される。

- 2パネル構成のアニメーション

FuncAnimationクラスにより30フレームのアニメーションを生成する。左パネルではクラスタリング結果を回転する視点から表示し(view_initでelev=20+10*sin(t)、azim=frame*6)、右パネルでは時間変化するベクトル場を表示する。各フレームでt=frame*0.2として時間を進める。

- 日本語表示対応

プログラム冒頭でjapanize-matplotlibをpip installし、importすることで、グラフのタイトルや軸ラベルの日本語表示を実現する。

実装の特色

- 6×6×6グリッド上での3次元ベクトル場の定義(計216ベクトル)

- IPython.display.HTMLを用いたJavaScript形式でのアニメーション表示

- plt.rcParams設定によるアニメーション表示形式の指定('jshtml')

- 処理結果のコンソール出力(データ点数、クラスター数、ベクトル数、フレーム数)

参考文献

[1] Pedregosa, F., et al. (2011). Scikit-learn: Machine Learning in Python. Journal of Machine Learning Research, 12, 2825-2830. https://scikit-learn.org/stable/modules/generated/sklearn.cluster.KMeans.html

[2] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90-95. https://matplotlib.org/stable/api/toolkits/mplot3d.html

[3] Matplotlib Development Team. (2024). matplotlib.animation.FuncAnimation. https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.animation.FuncAnimation.html

実験・研究スキルの基礎:Google Colabで学ぶクラスタリングとベクトル場実験

1. 実験・研究のスキル構成要素

実験や研究を行うには、以下の5つの構成要素を理解する必要がある。

1.1 実験用データ

このプログラムでは合成3次元データが実験用データである。make_blobs関数により、指定したクラスター数と標準偏差を持つデータ点群を生成する。

1.2 実験計画

何を明らかにするために実験を行うのかを定める。

計画例は次のとおりである。

- クラスター数がクラスタリング結果に与える影響を確認する

- データ点数が各クラスターの分布に与える影響を確認する

- 標準偏差がクラスター間の分離度に与える影響を確認する

- グリッドサイズがベクトル場の視覚的理解に与える影響を確認する

- 時間変化によるベクトル場の動的挙動を観察する

- 最適なクラスタリングパラメータを探索する

1.3 プログラム

実験を実施するためのツールである。このプログラムはscikit-learnのK-meansアルゴリズムとmatplotlibの3D可視化機能を使用している。

- プログラムの機能を理解して活用することが基本である

- 基本となるプログラムを出発点として、将来、様々な機能を自分で追加することができる

1.4 プログラムの機能

このプログラムは複数のパラメータでデータ生成とクラスタリングを制御する。

入力パラメータは次のとおりである。

- n_samples:生成するデータ点の総数(例:200)

- n_centers:生成するクラスターの数(例:4)

- cluster_std:各クラスターの標準偏差(例:1.2)

- grid_size:ベクトル場のグリッド解像度(例:6)

- random_state:乱数シード(再現性の確保)

出力情報は次のとおりである。

- 静的可視化:クラスタリング結果(左側)とベクトル場(右側)の2パネル表示

- 動的アニメーション:回転ビューと動的ベクトル場の時間変化(30フレーム)

- コンソール出力:データ点数、クラスター数、各クラスターの重心座標

- クラスターの色分け表示と重心位置の明示

処理の流れは次のとおりである。

- パラメータを設定してプログラムを実行すると、データ生成、クラスタリング、可視化が順次実行される

- 結果を観察した後、パラメータを変更して再実行することで比較実験が可能となる

1.5 検証(結果の確認と考察)

プログラムの実行結果を観察し、パラメータの影響を考察する。

基本認識は次のとおりである。

- パラメータを変えると結果が変わる。その変化を観察することが実験である

- 適切なクラスタリングとは、データの構造を正確に捉え、クラスター間が明確に分離されている状態を指す

観察のポイントは次のとおりである。

- 各クラスターのデータ点は密にまとまっているか

- クラスター間の距離は十分に離れているか

- 各クラスターの重心位置は妥当か

- クラスターが重なっている部分はないか

- ベクトル場の時間変化は滑らかか

- 回転ビューで立体的な分布を把握できるか

2. 間違いの原因と対処方法

2.1 プログラムのミス(人為的エラー)

プログラムがエラーで停止する場合、原因は構文エラー、必要なライブラリがインストールされていないことなどである。対処方法は、エラーメッセージを確認し、提供されたコードと比較することである。特にjapanize-matplotlibのインストール行が実行されているか確認する。

処理に時間がかかる場合、原因はデータ点数やグリッドサイズが大きすぎる、またはアニメーション生成に時間を要していることである。対処方法は、これは正常な動作であるため、処理が完了するまで待つことである。より高速な実行が必要な場合はn_samplesやgrid_sizeを小さくする。

2.2 期待と異なる結果が出る場合

クラスターが重なって見える場合、原因はcluster_stdが大きすぎる、またはn_centersが多すぎて空間が密になっていることである。対処方法は、cluster_stdを0.8程度に小さくする、またはn_centersを3以下に減らすことである。これはクラスタリングの難易度とパラメータの関係を理解する機会である。

各クラスターの点数が大きく異なる場合、原因はmake_blobsのデフォルト動作により、各クラスターのサイズは均等に近いが完全には一致しないことである。対処方法は、これは正常な動作であるため、コンソール出力でクラスター毎の点数を確認し、大きな偏りがないか記録することである。

ベクトルが小さすぎて見えない場合、原因はlengthパラメータが小さすぎる、またはベクトルの大きさ制限により縮小されていることである。対処方法は、コード内のlength値(0.3や0.4)を0.5以上に変更することである。ベクトル場の可視化パラメータの調整方法を学ぶ機会である。

重心位置が直感と異なる場合、原因はK-meansアルゴリズムの収束結果であり、初期値やデータ分布に依存することである。対処方法は、random_stateを変更して複数回実行し、結果の安定性を確認することである。これはアルゴリズムの確率的性質を理解する機会である。

3. 実験レポートのサンプル

クラスター数がクラスタリング精度に与える影響

実験目的は次のとおりである。

3次元空間における200個のデータ点に対して、クラスター数を変化させたときのクラスタリング品質を評価し、最適なクラスター数を見つける。

実験計画は次のとおりである。

n_samplesを200、cluster_stdを1.2に固定し、n_centersを2から6まで変化させて、クラスターの分離度とイナーシャ(各点から重心までの距離の二乗和)を記録する。

実験方法は次のとおりである。

プログラムを実行し、n_centersの値を変更しながら以下の基準で評価する。

- 視覚的分離度:3D表示でクラスターが明確に分離されているか

- イナーシャ:コンソール出力のイナーシャ値

- 重心の分布:重心が空間内に適切に配置されているか

実験結果は次のとおりである。

| クラスター数 | イナーシャ | 視覚的分離度 | クラスター重なり | 総合評価 |

|---|---|---|---|---|

| 2 | x | x | x | x |

| 3 | x | x | x | x |

| 4 | x | x | x | x |

| 5 | x | x | x | x |

| 6 | x | x | x | x |

考察は次のとおりである。

- (例文)クラスター数2では、イナーシャがxxxと最も大きく、各クラスター内のデータ点が広く分散していた。視覚的にも大きな塊が2つ形成され、データ構造を十分に捉えきれていない可能性が示唆された

- (例文)クラスター数4では、イナーシャがxxxと適度に小さく、各クラスターが明確に分離されていた。回転ビューで観察すると、4つのクラスターが3次元空間内でバランス良く配置されていることが確認できた

- (例文)クラスター数6では、イナーシャはxxxとさらに減少したが、一部のクラスターで点数が極端に少なくなり、視覚的にもクラスター間の境界が曖昧になる領域が見られた

- (例文)クラスター数を増やすほどイナーシャは単調に減少するが、データの本来の構造を反映しているとは限らない。過剰なクラスター分割により、本質的には同じグループに属するデータが分断される可能性が確認できた

結論は次のとおりである。

(例文)本実験のデータセットにおいては、クラスター数4が最もバランスの取れた設定であった。イナーシャと視覚的分離度の両面から評価すると、4つのクラスターがデータの構造を適切に表現していると判断できる。クラスター数の選択には、定量的指標(イナーシャ)と定性的評価(視覚的分離度)の両方を考慮する必要性が確認できた。実際のデータ分析では、エルボー法やシルエット分析などの手法を併用することで、より客観的にクラスター数を決定できる。

![[kaneko lab.]](https://www.kkaneko.jp/info/logo_png.png)