主要4カ国のGDP成長率分析(2000-2019)(折れ線グラフと基本的な統計量)

【概要】2000年から2019年までの主要4カ国(USA、Japan、China、Germany)のGDP成長率データを用いて、基本統計量の計算と時系列推移の可視化を行う。pandasとmatplotlibを使用し、各国の経済成長パターンの比較分析を実施する。

Colab のページ(ソースコードと説明): https://colab.research.google.com/drive/1A6cyqXWP0BijDNffNbM7XtL7sw7FGY3a?usp=sharing

【目次】

はじめに

- 基本情報と統計量

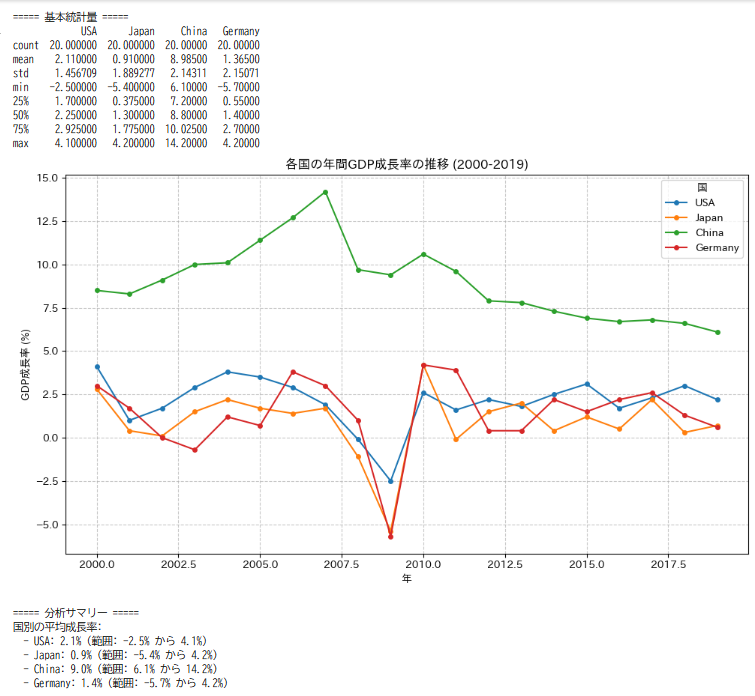

データの概要(期間、国名)、基本統計量(平均、標準偏差、最小値、最大値など)は、データの全体像を把握する上で重要である。特に各国の成長率の平均値と変動幅は、経済の安定性と成長性を反映している。例えば、中国の高い平均成長率や、金融危機時の各国のマイナス成長の深さなどを数値で確認できる。

- 時系列グラフ

折れ線グラフは各国のGDP成長率の推移を視覚的に表現している。グラフからは、経済危機の影響波及、回復パターンの違い、長期的な成長トレンドの変化などを読み取ることができる。例えば、2008年以降の中国の成長率鈍化傾向や、日本とドイツの成長パターンの類似性などを視覚的に確認できる。

プログラム利用ガイド

1. このプログラムの利用シーン

主要国の経済成長データを統計的に分析し、時系列推移を視覚的に把握する場合に使用する。データ分析学習に使用できる。

2. 主な機能

- GDP成長率データの読み込みと表示

- 基本統計量(平均、標準偏差、最小値、最大値、四分位数)の自動計算

- 折れ線グラフによる時系列推移の可視化

3. 基本的な使い方

- Colab のページを開く

Colab のページ(ソースコードと説明): https://colab.research.google.com/drive/1A6cyqXWP0BijDNffNbM7XtL7sw7FGY3a?usp=sharing

- セルを実行する

- データ表示と統計量の結果を確認する

- 折れ線グラフで各国の推移を比較する

4. 便利な機能

- COUNTRY_DATA辞書を編集することで、対象国やデータ期間を変更できる

- describe()の出力から、各国の成長率の分散や安定性を把握できる

- グラフのマーカーとグリッド線により、特定年の値を正確に読み取れる

- 自動生成されるサマリーから、金融危機の影響など重要な経済イベントを確認できる

プログラムの説明

概要

このプログラムは、主要4カ国(USA、Japan、China、Germany)の2000年から2019年までのGDP成長率データを統計分析し、折れ線グラフで可視化する[1][2]。データの基本統計量の計算、時系列推移の可視化、簡易分析サマリーの自動生成を行う。

主要技術

pandas

Pythonのデータ分析ライブラリである[1]。データフレーム構造により、表形式データの管理と統計計算を行う。2008年にAQRで開発が開始され、現在はオープンソースプロジェクトとして発展している。

matplotlib

Pythonの可視化ライブラリである[2]。静的、動的、インタラクティブなグラフ作成を行う。神経生物学者John Hunterにより開発され、科学技術計算分野で広く使用されている。

技術的特徴

- データフレームによる構造化

辞書形式のデータをpandasのDataFrameに変換し、年を行インデックス、国名を列として管理する。

実装の特色

- 定数による設定管理

YEARS、COUNTRY_DATA、RANDOM_SEEDを定数として定義し、保守性を向上させる。

- 統計分析機能

describe()メソッドにより、平均、標準偏差、最小値、最大値、四分位数を一括計算する。各国の平均成長率、最高値、最低値を算出し、観測結果とともにテキスト形式で出力する。

- 時系列グラフの可視化

plot()メソッドで折れ線グラフを作成し、マーカー、グリッド線、凡例を付加する。

参考文献

[1] pandas development team. (2008-present). pandas: powerful data structures for data analysis. https://pandas.pydata.org/

[2] Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90-95. https://matplotlib.org/

実験・研究スキルの基礎:Google Colabで学ぶ経済データ分析実験

1. 実験・研究のスキル構成要素

実験や研究を行うには、以下の5つの構成要素を理解する必要がある。

1.1 実験用データ

このプログラムでは主要4カ国(USA、Japan、China、Germany)の年間GDP成長率(2000-2019年)が実験用データである。COUNTRY_DATA辞書に格納された20年分の時系列データを使用する。

1.2 実験計画

何を明らかにするために実験を行うのかを定める。

計画例:

- 2008年金融危機が各国の経済成長に与えた影響の違いを比較する

- 中国の成長率鈍化傾向が始まった時期を特定する

- 日本とドイツの成長パターンの類似性を統計的に検証する

- 各国の成長率の変動幅(標準偏差)から経済の安定性を評価する

- 危機後の回復速度を国別に比較する

- 対象期間を変更して長期トレンドの変化を観察する

- 新たな国を追加して地域別の成長パターンを分析する

1.3 プログラム

実験を実施するためのツールである。このプログラムはpandasのDataFrame構造とmatplotlibのplot機能を使用している。

- プログラムの機能を理解して活用することが基本である

- 基本となるプログラムを出発点として、将来、データの期間変更、国の追加削除、分析手法の拡張などを自分で実装できる

1.4 プログラムの機能

このプログラムは経済データの統計分析と可視化を行う。

入力データ:

- YEARS:分析対象年(2000-2019)

- COUNTRY_DATA:国別のGDP成長率データ(辞書形式)

出力情報:

- データの先頭5行表示:データ構造の確認

- 基本統計量:平均、標準偏差、最小値、25%点、中央値、75%点、最大値

- 折れ線グラフ:各国の成長率推移を色分けして表示

- 分析サマリー:国別の平均成長率、最高値、最低値、観測結果

データ構造:

- pandasのDataFrameにより、行(年)と列(国)の2次元表形式でデータを管理

- describe()メソッドで統計量を自動計算

- plot()メソッドで複数系列を同時にグラフ化

1.5 検証(結果の確認と考察)

プログラムの実行結果を観察し、経済データの特徴を考察する。

基本認識:

- データを変えると結果が変わる。その変化を観察することが実験である

- 統計量やグラフから読み取れる情報は、分析の視点によって異なる

- 数値だけでなく、その背景にある経済的要因を考察することが重要である

観察のポイント:

- 各国の平均成長率はどの程度異なるか

- 標準偏差から各国の経済の安定性をどう評価できるか

- 2008-2009年の落ち込みは全ての国で同程度か

- 危機後の回復パターンに国別の違いはあるか

- 中国の成長率は期間全体を通じてどう変化しているか

- グラフ上で各国の軌跡が交差する時期は何を意味するか

- 最小値(最も大きな落ち込み)を記録した年はいつか

2. 間違いの原因と対処方法

2.1 プログラムのミス(人為的エラー)

プログラムがエラーで停止する

- 原因:構文エラー、インデントの誤り、必要なライブラリがインストールされていない

データが正しく表示されない

- 原因:COUNTRY_DATAの辞書構造が破損している、またはリストの長さが不一致

- 対処方法:各国のデータリストの要素数が20であることを確認する。YEARSの範囲(2000-2019)と一致させる

2.2 期待と異なる結果が出る場合

統計量の値が異常に見える

- 原因:データの入力ミス、またはパーセント表記と小数表記の混同

- 対処方法:元データを確認する。GDP成長率はパーセント表記(例:3.5%)で入力されているか確認する

グラフの線が重なって見づらい

- 原因:複数の国の成長率が似た値を示している

- 対処方法:これは正常な動作である。凡例を確認して各国の線を識別する。特定の国のみを表示したい場合は、COUNTRY_DATAから不要な国を削除する

2008-2009年の落ち込みが予想より小さい

- 原因:データが正しく入力されていない、またはグラフの縦軸スケールが広すぎる

- 対処方法:データの数値を確認する。日本とドイツは-5%以上の落ち込みを示すはずである

中国の成長率が他国と大きく異なる

- 原因:これは正常なデータである。中国は期間全体を通じて高成長を維持している

- 対処方法:異常ではない。発展途上国と先進国の成長パターンの違いとして考察する

平均値と中央値が大きく異なる

- 原因:外れ値(金融危機時の大きな落ち込みなど)の影響

- 対処方法:これは正常な統計的現象である。外れ値が平均値を引き下げている。分布の歪みとして考察する

3. 実験レポートのサンプル

金融危機が各国経済に与えた影響の比較分析

実験目的(記載例):

2008年世界金融危機が主要4カ国の経済成長に与えた影響を定量的に比較し、危機への耐性と回復パターンの違いを明らかにする。

実験計画(記載例):

2007年(危機前)、2008-2009年(危機期間)、2010年(回復初年)のデータを抽出し、国別に落ち込み幅と回復速度を比較する。

実験方法(記載例):

プログラムを実行し、以下の指標を記録する:

- 2007年の成長率:危機前の基準値

- 最低成長率:危機期間中の最悪値とその年

- 落ち込み幅:2007年からの成長率低下幅

- 2010年の成長率:回復初年の値

- 回復度:2010年の成長率が2007年水準に対してどの程度回復したか

実験結果(記載例):

| 国名 | 2007年 | 最低値(年) | 落ち込み幅 | 2010年 | 回復度 | 期間平均成長率 |

|---|---|---|---|---|---|---|

| USA | 1.9% | -2.5% (2009) | 4.4pt | 2.6% | 完全回復 | 2.0% |

| Japan | 1.7% | -5.4% (2009) | 7.1pt | 4.2% | 完全回復 | 1.1% |

| China | 14.2% | 9.4% (2009) | 4.8pt | 10.6% | 部分回復 | 9.1% |

| Germany | 3.0% | -5.7% (2009) | 8.7pt | 4.2% | 完全回復 | 1.3% |

考察:

- (例文)ドイツと日本は落ち込み幅が最も大きく(xxxポイント)、輸出依存型経済の脆弱性が示された。両国とも2009年にxxx%以上のマイナス成長を記録した

- (例文)アメリカは落ち込み幅がxxxポイントと相対的に小さく、金融危機の震源地でありながら実体経済への影響は限定的であった

- (例文)中国は唯一プラス成長を維持したが、xxx%からxxx%への低下は相対的に大きな影響を受けたことを示す。中国政府の大規模な景気刺激策が下支えしたと考えられる

- (例文)2010年の回復速度は国によって異なる。日本とドイツはxxx%まで回復し、2007年水準を上回った。アメリカは緩やかな回復にとどまった

- (例文)標準偏差の値から、中国(xxx)が最も変動が大きく、アメリカ(xxx)とドイツ(xxx)も大きな変動を示す。日本(xxx)は中程度の変動である

結論(記載例):

(例文)金融危機の影響は各国の経済構造により異なることが確認された。輸出依存型のドイツと日本は短期的な落ち込みが大きいが、回復も速い。アメリカは落ち込みが緩やかだが回復も緩慢である。中国は政府の介入により独自の軌道を描いた。この分析から、経済構造の多様化とリスク分散の重要性が示唆される。今後の研究では、2010年以降の長期的な影響や、産業別の影響の違いを分析することで、より詳細な理解が得られる。

![[kaneko lab.]](https://www.kkaneko.jp/info/logo_png.png)