日本の県庁所在地の気象データ30日間予測

【概要】日本の県庁所在地の過去10年間の気象データから、LSTM深層学習モデルにより30日先の最高気温、最低気温、降水量を予測するプログラムである。取得できた気象データを自動的に入力特徴量として使用し、過去60日間のデータから未来30日間を予測する。予測結果は数値とグラフで可視化され、機械学習を用いた気象予測の研究やLSTMによる時系列予測の学習に活用できる。

候補データ:最高気温、最低気温、湿度、風速、気圧、降水量

実際の使用:取得できたすべてのデータを入力として使用、予測対象は最高気温・最低気温・降水量の3つ

Colabのページ(ソースコードと説明):https://colab.research.google.com/drive/18EjIgCeAoM-UTLkjwKrBncP4KAjPjuwQ?usp=sharing

【目次】

用語リスト

-

LSTM(Long Short-Term Memory)

再帰型ニューラルネットワークの一種で、時系列データにおける長期依存関係を学習する。メモリセルと3つのゲート機構により勾配消失問題を解決する。

-

時系列データ

時間順に並んだデータ。気象予測では過去のデータのみを用いて未来を予測するため、データの順序を維持する必要がある。

-

多変量特徴量

複数の種類の特徴量。このプログラムでは最高気温、最低気温、湿度、風速、気圧、降水量など最大6種類を入力特徴量として使用し、そのうち最高気温、最低気温、降水量の3種類を予測対象とする。

-

MinMaxスケーリング

全特徴量を0から1の範囲に正規化する手法。異なる尺度の特徴量を統一的に扱い、学習の安定性を確保する。

-

Early Stopping

検証損失を監視し、改善が見られない場合に学習を停止する仕組み。過学習を抑制し、汎化性能を維持する。

-

過学習

モデルが訓練データに過度に適合し、未知のデータに対する予測性能が低下する現象。

プログラム利用ガイド

1. このプログラムの利用シーン

気象の時系列データを用いて、深層学習による予測モデルを構築・評価するためのプログラムである。日本の県庁所在地の過去10年間の気象データから30日先の気象を予測し、その予測結果を可視化する。機械学習を用いた気象予測の研究や、LSTMによる時系列予測の学習に活用できる。本プログラムはAIによる将来予測を学ぶためのものである。実際の将来予測に使用することはリスクが高く推奨できない。

2. 主な機能

気象データの自動取得では、meteostatライブラリを用いて選択した県庁所在地の10年間の気象データを取得する。特徴量の自動選択では、最高気温、最低気温、湿度、風速、気圧、降水量の6種類から、取得できたデータを自動的に特徴量として使用する。LSTMモデルによる予測では、過去60日間のデータから30日先までの気象を予測する3層LSTMモデルを学習する。重要な気象要素の予測では、最高気温、最低気温、降水量の3種類について、それぞれ個別のモデルを構築して予測する。詳細な可視化では、過去30日間の実績値と未来30日間の予測値をグラフで表示し、予測結果を視覚的に確認できる。

3. 基本的な使い方

まずColabのページを開く。Colabのページ(ソースコードと説明):https://colab.research.google.com/drive/18EjIgCeAoM-UTLkjwKrBncP4KAjPjuwQ?usp=drive_link

次にセルを実行する。県庁所在地の選択では、47の県庁所在地が表示される。1から47の番号を入力して予測対象地点を選択する。選択後、自動的にデータ取得、特徴量生成、モデル学習、予測が順次実行される。結果の確認では、ターミナル出力で各段階の進捗と予測結果を確認する。生成されたグラフで予測結果を視覚的に評価する。

4. 便利な機能

取得データの自動判定では、利用可能な気象データを自動的に判定し、取得できたデータのみを使用して予測を行う。詳細な情報表示では、データ取得結果、使用した特徴量、予測期間、統計情報などを詳細に表示する。

プログラムの説明

概要

このプログラムは、日本の県庁所在地の10年間の気象データを用いて、LSTM深層学習モデルによる30日先予測を実行するものである。過去60日間のデータを入力として未来30日間の気象を予測し、予測結果を可視化する。取得できた気象データ(最高気温、最低気温、湿度、風速、気圧、降水量)をすべて入力特徴量として使用し、そのうち最高気温、最低気温、降水量の3種類を予測対象とする。

主要技術

LSTM(Long Short-Term Memory)

LSTMは、HochreiterとSchmidhuberが1997年に開発した再帰型ニューラルネットワーク(RNN)の一種である[1]。従来のRNNが抱える勾配消失問題を解決するため、メモリセルと3つのゲート機構(入力ゲート、忘却ゲート、出力ゲート)を導入している。この構造により、時系列データにおける長期依存関係を学習することが可能となる。気象予測のような時系列データ解析において、過去の情報を保持しながら将来の値を予測する能力を持つ。

技術的特徴

多変量時系列データの活用

最高気温、最低気温、湿度、風速、気圧、降水量など、取得できたすべての気象データを特徴量として使用している。これらを統合することで、気象状況を多面的に捉えている。

MinMaxスケーリングによる正規化

全特徴量を0から1の範囲に正規化することで、異なる尺度の特徴量(温度、湿度、気圧など)を統一的に扱い、学習の安定性を確保している。

Early Stoppingによる過学習防止

検証損失を監視し、15エポック改善が見られない場合に学習を停止する。この仕組みにより、過学習を抑制し、汎化性能を維持している。

3層LSTM構造とドロップアウト

64-64-32ユニットの3層LSTM構造を採用し、各層の後に0.1から0.2のドロップアウト層を配置している。この構成により、特徴抽出能力と汎化性能のバランスを実現している。

実装の特色

柔軟なデータ取得

取得できる気象データは地点や期間によって異なる場合がある。このプログラムは利用可能なデータを自動的に判定し、取得できたデータのみを使用して予測を行う。

個別モデルの構築

最高気温、最低気温、降水量の3種類について個別のLSTMモデルを構築し、それぞれ最適化されたモデルで予測を行う。

反復予測

30日先まで予測するため、1日先予測を30回繰り返す手法を採用している。各予測結果を次の入力として使用することで、長期予測を実現している。

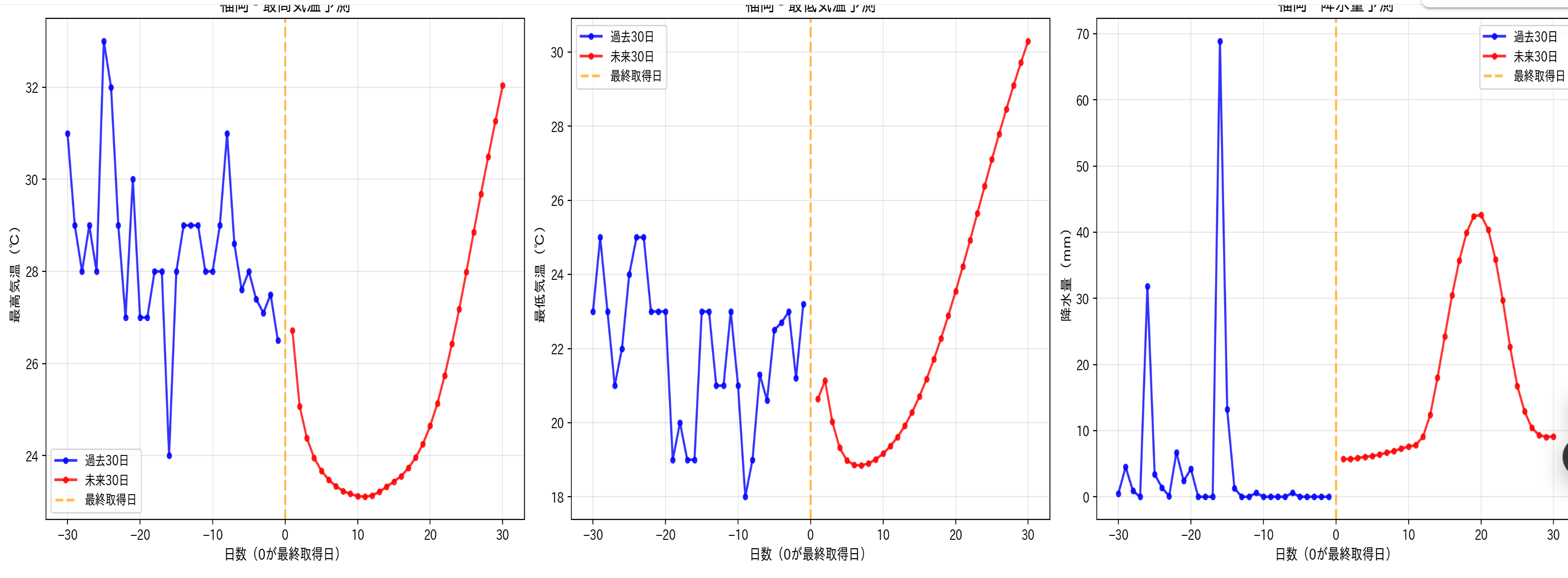

詳細な可視化機能

過去30日間の実績値(青線)と未来30日間の予測値(赤線)を並べて表示することで、予測の妥当性を視覚的に判断できる。最高気温、最低気温、降水量の3種類について個別のグラフを生成する。

参考文献

[1] Hochreiter, S., & Schmidhuber, J. (1997). Long Short-Term Memory. Neural Computation, 9(8), 1735-1780. https://doi.org/10.1162/neco.1997.9.8.1735

実験・研究スキルの基礎:Google Colabで学ぶ気象予測実験

1. 実験・研究のスキル構成要素

実験や研究を行うには、以下の5つの構成要素を理解する必要がある。

1.1 実験用データ

このプログラムでは気象の時系列データが実験用データである。選択した県庁所在地の過去10年間の気象データ(最高気温、最低気温、湿度、風速、気圧、降水量)をmeteostatライブラリを通じて取得する。データは日次単位で記録されており、約3,650日分のデータが含まれる。

1.2 実験計画

何を明らかにするために実験を行うのかを定める。

計画例として、シーケンス長(過去何日分のデータを使用するか)が予測精度に与える影響を確認する、LSTM層の構成(層数、ユニット数)が予測精度に与える影響を確認する、特徴量の種類と数が予測精度に与える影響を確認する、訓練エポック数が予測精度と過学習に与える影響を確認する、ドロップアウト率が汎化性能に与える影響を確認する、予測対象地点(緯度・経度)が予測精度に与える影響を確認する、などがある。

1.3 プログラム

実験を実施するためのツールである。このプログラムはTensorFlow/KerasのLSTMモデルを使用している。プログラムの機能を理解して活用することが基本である。基本となるプログラムを出発点として、将来、様々な機能を自分で追加することができる。パラメータを変更することで異なる実験条件を設定できる。

1.4 プログラムの機能

このプログラムは複数のパラメータで気象予測モデルを制御する。

入力パラメータとして、予測対象地点(47の県庁所在地から選択、1から47の番号で指定)、シーケンス長(過去何日分のデータを使用するか、デフォルトは60日)、訓練エポック数(モデルを何回学習させるか、デフォルトは100エポック)、LSTM層の構成(各層のユニット数、64-64-32の3層構造)、ドロップアウト率(過学習防止のための値、0.1から0.2)、予測期間(未来何日先まで予測するか、固定で30日)がある。

出力情報として、取得データ情報(取得期間、データ量、取得できた気象要素の一覧)、30日間の予測結果(日付ごとの最高気温、最低気温、降水量の予測値)、予測期間の統計(最高気温、最低気温、降水量の平均値、最高値、最低値)、グラフ(最高気温、最低気温、降水量について、過去30日と未来30日の比較グラフ)、使用した特徴量の一覧がある。

実験の実行では、プログラムを実行すると、県庁所在地の選択画面が表示される。番号を入力すると、データ取得、特徴量生成、モデル学習、予測が自動的に順次実行される。各段階の進捗状況がターミナルに表示される。実験結果は数値とグラフの両方で出力される。

1.5 検証(結果の確認と考察)

プログラムの実行結果を観察し、パラメータの影響を考察する。

基本認識として、パラメータを変えると結果が変わる。その変化を観察することが実験である。良い予測は複数の観点から総合的に判断する必要がある。

観察のポイントとして、取得できた気象データは何種類か(地点によって取得できるデータが異なる場合がある)、最高気温、最低気温、降水量の予測値は過去の実績値と比較して妥当な範囲にあるか、グラフで過去30日と未来30日の傾向はどのように見えるか、予測値の統計(平均、最高、最低)は季節性を反映しているか、学習時の損失と検証損失は適切に収束しているか、異なる県庁所在地で予測精度に違いがあるか、などがある。

2. 間違いの原因と対処方法

2.1 プログラムのミス(人為的エラー)

メモリ不足のエラーが発生する場合、原因は大量のデータや複雑なモデルによりメモリが不足していることである。対処方法として、ランタイムタイプをGPUに変更する、またはsequence_lengthを小さくする(例:60から30)。

2.2 期待と異なる結果が出る場合

取得できた気象データが少ない(2から3種類のみ)場合、原因は選択した地点や期間によって利用可能なデータが限られていることである。対処方法として、これは正常な動作である。プログラムは取得できたデータを入力特徴量として使用し、そのうち最高気温、最低気温、降水量を予測する。予測対象の3種類が取得できている場合は予測可能である。より多くの入力データが必要な場合は、別の県庁所在地を選択してみる。

予測値が極端な値を示す場合、原因はシーケンス長が短すぎる、または訓練データが不足していることである。対処方法として、sequence_lengthを増やす(例:60から90)。学習時の損失の変化を確認し、適切に学習できているか確認する。

学習時の損失が減少しない場合、原因は学習率が不適切、またはデータの前処理に問題があることである。対処方法として、エポック数を増やしてみる(100から200)。それでも改善しない場合は、データ取得期間に欠損が多い可能性があるため、別の地点で試す。

グラフで過去と未来の予測値が大きく乖離している場合、原因はモデルが長期予測に適していない、または季節性を十分に学習できていないことである。対処方法として、sequence_lengthを長くする(60から120)ことで、より長期的なパターンを学習させる。10年分のデータで季節性を学習するには十分なデータ量があるはずだが、特定の季節で精度が低下する可能性はある。

3. 実験レポートのサンプル

シーケンス長が気象予測精度に与える影響の検証

実験目的は、過去何日分のデータを使用するか(シーケンス長)が気象予測の精度に与える影響を明らかにすることである。最適なシーケンス長を見つける。

実験計画として、他のパラメータを固定し、シーケンス長のみを変化させて予測結果を比較する。LSTM層の構成(64-64-32)、エポック数(100)は固定する。予測対象地点は東京とする。

実験方法として、プログラムのsequence_length変数を変更して実行し、以下の指標を記録する。予測値の妥当性(過去の実績値と比較した最高気温、最低気温、降水量の予測値の範囲)、予測の安定性(複数回実行した際の予測値のばらつき)、学習時間(モデルの訓練に要した時間)、視覚的評価(グラフでの過去と未来の連続性)を記録する。

実験結果:

| シーケンス長 | 最高気温予測の妥当性 | 予測の安定性 | 学習時間(秒) | 総合評価 |

|---|---|---|---|---|

| 30日 | x | x | xx | x |

| 60日 | x | x | xx | x |

| 90日 | x | x | xx | x |

| 120日 | x | x | xx | x |

考察:

(例文)シーケンス長xxx日では学習時間は短いが、予測値が過去の実績値と大きく乖離する傾向が見られた。過去の情報が不足しており、季節的なトレンドを捉えられていないと考えられる。

(例文)シーケンス長xxx日では予測値が妥当な範囲に収まり、過去xxx日からの連続性も良好であった。学習時間も妥当な範囲であり、バランスの取れた設定である。

(例文)シーケンス長xxx日では予測の安定性がさらに向上し、複数回実行してもほぼ同じ予測結果が得られた。

(例文)シーケンス長xxx日では予測精度の改善は限定的であり、学習時間のみが大幅に増加した。長すぎるシーケンスは効率が悪いことが確認できた。

(例文)シーケンス長を長くするほど予測の安定性は向上する傾向が見られたが、xxx日を超えると効果が頭打ちになる。これは気象データがxxx日程度より古い情報にはあまり依存しないことを示唆している。

結論:

(例文)本実験においては、シーケンス長xxx日が最適であると判断できる。予測精度と計算効率のバランスを考慮すると、xxx日が実用的な設定である。より高い安定性が必要で計算時間に余裕がある場合はxxx日が適切である。シーケンス長の選択は予測精度に大きな影響を与えることが確認でき、適切な過去データの範囲を設定することの重要性が理解できた。

![[kaneko lab.]](https://www.kkaneko.jp/info/logo_png.png)