MediaPipe による顔検出 Colab プログラムによる実験・研究スキルの基礎

【概要】MediaPipeライブラリを使用した顔検出プログラムの利用ガイド。画像内の顔を自動検出し、位置や特徴点を可視化する。BlazeFaceアルゴリズムを採用し、モバイル環境でも高速に動作する。Google Colab環境で実験・研究スキルを学ぶための実装例も提供する。

Colabのページ(ソースコードと説明): https://colab.research.google.com/drive/18bN3_pLhAnGAJnvQljZoUUjVhVqI_MLe?usp=sharing

【目次】

プログラム利用ガイド

1. このプログラムの利用シーン

このプログラムは、画像内の顔を自動的に検出し、その位置と特徴点を確認するためのツールである。顔認識システムの前処理、セルフィー画像の解析、顔領域の切り出しなど、顔に関連する様々な画像処理の基礎として利用できる。

2. 主な機能

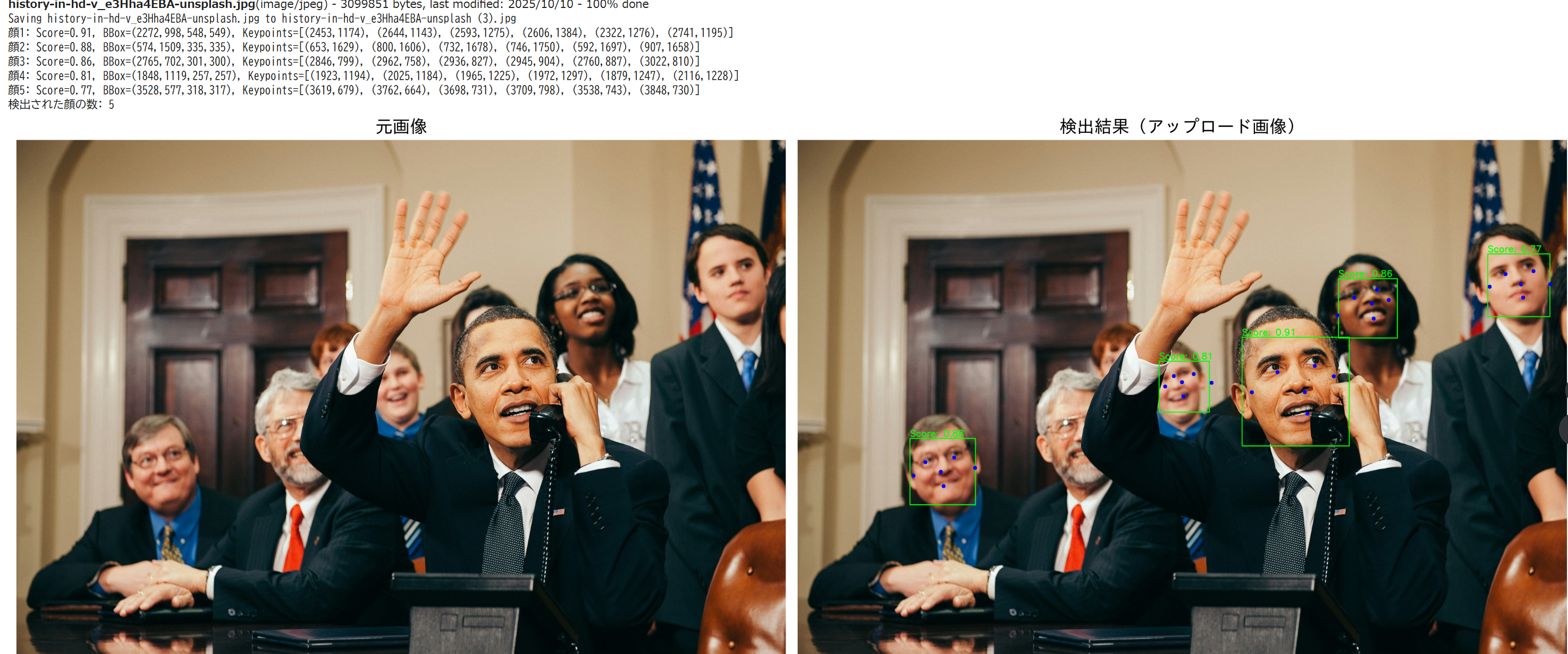

- 顔の自動検出: 画像内の顔を自動的に検出し、緑色の矩形で囲む。

- 特徴点の表示: 検出された顔について、両目、両耳、鼻先、口中央の6つの特徴点を青い点で表示する。

- 信頼度スコア表示: 各検出結果について、モデルの信頼度スコアを0.00から1.00の範囲で表示する。

- 複数顔の同時検出: 1枚の画像内に複数の顔が存在する場合、すべての顔を同時に検出できる。

- 公式サンプル画像での検証: MediaPipe公式のサンプル画像を使用して、プログラムの動作確認ができる。

3. 基本的な使い方

- Google Colabでコードセルを実行.必要なライブラリがインストールされる。

- MediaPipe公式のサンプル画像で顔検出が行われ、結果が表示される。

- 画像のアップロード:

「ファイルを選択」ボタンが表示されるので、顔検出を行いたい画像ファイルを選択してアップロードする。

- 結果の確認:

アップロードした画像に対する顔検出結果が表示される。検出された顔の数、位置、特徴点、信頼度スコアを確認できる。

Colabのページ(ソースコードと説明): https://colab.research.google.com/drive/18bN3_pLhAnGAJnvQljZoUUjVhVqI_MLe?usp=sharing

4. 便利な機能

- 検出信頼度の調整: プログラム冒頭のMIN_DETECTION_CONFIDENCE変数(デフォルト値: 0.5)を変更することで、検出の感度を調整できる。値を下げると検出されやすくなるが、誤検出も増える可能性がある。

- 座標の自動補正: 特徴点が画像領域外に位置する場合、自動的に描画をスキップするため、エラーなく処理が完了する。

- 対応画像形式: PNG、JPEG、JPG形式の画像ファイルに対応している。カラー画像が推奨されるが、グレースケール画像でも処理可能である。

- 処理結果の保存: Google Colabの環境では、検出結果が表示された画像を右クリックして保存できる。

プログラムコードの説明

1. 概要

このプログラムは、静止画像から顔を自動的に検出し、位置と特徴点を可視化するGoogle Colab環境向けの実装である。MediaPipeライブラリの学習済みモデルを使用し、顔の矩形領域と6つの顔特徴点(両目、両耳、鼻先、口中央)を抽出する。

2. 主要技術

BlazeFace

Googleの研究者らが2019年に開発したモバイルGPU向けの顔検出アルゴリズムである[1]。MobileNetV1/V2から着想を得た軽量な特徴抽出ネットワークと、Single Shot MultiBox Detector (SSD)を改良したアンカースキームを組み合わせている[1]。モバイルデバイス上でのリアルタイム処理に適した設計となっている[1]。

MediaPipe Face Detection

GoogleのMediaPipeフレームワークに実装された顔検出ソリューションである[2]。BlazeFaceをベースとし、6つのランドマーク(両目、両耳、鼻先、口)と複数顔の同時検出に対応する[2]。正規化された座標系(0.0から1.0)でバウンディングボックスと特徴点を出力する[2]。

3. 技術的特徴

- 軽量アーキテクチャ

BlazeFaceは、MobileNetから着想を得た特徴抽出ネットワークを採用している[1]。iPhone Xでの計測では、56×56×128テンソルに対する3×3 depthwise畳み込みが0.07ミリ秒、その後の1×1畳み込みが0.3ミリ秒という処理速度を達成する[1]。

- Single Shot検出方式

領域提案ネットワークを使用せず、単一のニューラルネットワークで境界ボックスとクラススコアを直接予測する[3]。SSDは複数のスケールとアスペクト比のデフォルトボックスを特徴マップ上に配置し、物体形状に合わせた調整を行う[3]。

- 正規化座標系

バウンディングボックス(xmin、ymin、width、height)と特徴点(x、y)は、画像の幅と高さで正規化され、0.0から1.0の範囲で表現される[2]。これにより、異なる解像度の画像に対して一貫した処理が可能になる。

- 信頼度スコアによるフィルタリング

検出された顔ごとに信頼度スコアが算出され、設定した閾値(本プログラムでは0.5)以上の検出結果のみが出力される。

4. 実装の特色

本プログラムは以下の機能を実装している。

- MediaPipeの公式サンプル画像を用いた自動検証

- ユーザーがアップロードした画像の顔検出

- 検出結果の可視化(緑色の矩形枠、青色の特徴点、信頼度スコア表示)

- 座標の境界チェック(画像領域外への描画防止)

- Google Colab環境に最適化されたファイル入出力処理

プログラムは、まずMediaPipe公式のサンプル画像で動作確認を行い、その後ユーザーがアップロードした画像に対して顔検出を実行する構成である。

5. 参考文献

[1] Bazarevsky, V., Kartynnik, Y., Vakunov, A., Raveendran, K., & Grundmann, M. (2019). BlazeFace: Sub-millisecond Neural Face Detection on Mobile GPUs. arXiv preprint arXiv:1907.05047. https://arxiv.org/abs/1907.05047

[2] Google AI. MediaPipe Face Detection. MediaPipe Documentation. https://developers.google.com/mediapipe/solutions/vision/face_detector

[3] Liu, W., Anguelov, D., Erhan, D., Szegedy, C., Reed, S., Fu, C. Y., & Berg, A. C. (2016). SSD: Single shot multibox detector. In European conference on computer vision (pp. 21-37). Springer. https://arxiv.org/abs/1512.02325

実験・研究スキルの基礎:Google Colabで学ぶ顔検出実験

1. 実験・研究のスキル構成要素

実験や研究を行うには、以下の5つの構成要素を理解する必要がある。

1.1 実験用データ

このプログラムでは画像ファイルが実験用データである。

1.2 実験計画

何を明らかにするために実験を行うのかを定める。

計画例

- 信頼度閾値が顔検出数に与える影響を確認する

- 異なる撮影条件(正面、横顔、複数人)での検出精度を比較する

- 顔の大きさ(画像内の占有率)が検出に与える影響を調べる

- 照明条件(明るい、暗い)による検出率の変化を観察する

- 誤検出(顔でないものを顔として検出)を最小化する設定を見つける

1.3 プログラム

実験を実施するためのツールである。このプログラムはMediaPipeのFace Detectionモデルを使用している。

- プログラムの機能を理解して活用することが基本である

- 基本となるプログラムを出発点として、将来、様々な機能を自分で追加することができる

1.4 プログラムの機能

このプログラムは1つのパラメータで顔検出を制御する。

入力パラメータ

- 信頼度閾値(MIN_DETECTION_CONFIDENCE):検出結果を表示する最低信頼度(0.0から1.0、デフォルト値:0.5)

出力情報

- 検出された顔の数

- 各顔の位置を示す緑色の矩形

- 各顔の信頼度スコア(0.00から1.00)

- 顔特徴点(両目、両耳、鼻先、口中央)を示す青い点

- 検出結果を重ねた画像

処理の流れ

- プログラムを実行すると、まずMediaPipe公式のサンプル画像で顔検出が行われる

- 続いて、ユーザーがアップロードした画像に対して顔検出が実行される

- 各ステップで検出された顔の数と可視化結果が表示される

1.5 検証(結果の確認と考察)

プログラムの実行結果を観察し、パラメータの影響を考察する。

基本認識

- パラメータを変えると結果が変わる。その変化を観察することが実験である

- 「良い結果」「悪い結果」は目的によって異なる

観察のポイント

- 検出された顔の数は適切か

- 誤検出(顔でないものを顔として検出)は発生しているか

- 見逃し(本来検出すべき顔の未検出)は発生しているか

- 信頼度スコアの値は妥当か

- 顔特徴点の位置は正確か

- 横顔や部分的に隠れた顔は検出されるか

2. 間違いの原因と対処方法

2.1 プログラムのミス(人為的エラー)

プログラムがエラーで停止する場合

- 原因:構文エラー、必要なライブラリがインストールされていない

- 対処方法:エラーメッセージを確認し、提供されたコードと比較する

画像のアップロードボタンが表示されない場合

- 原因:files.upload()の実行前にエラーが発生している

- 対処方法:サンプル画像の処理部分でエラーが出ていないか確認する

サンプル画像のダウンロードに失敗する場合

- 原因:インターネット接続の問題、またはサーバーの一時的な障害

- 対処方法:時間をおいて再実行する。それでも失敗する場合はユーザー画像のみで実験を進める

2.2 期待と異なる結果が出る場合

明らかに顔が写っているのに検出されない場合

- 原因:信頼度閾値が高すぎる、または顔が小さすぎる

- 対処方法:MIN_DETECTION_CONFIDENCEの値を0.3程度まで下げて確認する。それでも検出されない場合は、モデルが対応していない角度や距離である可能性がある

顔でないものが顔として検出される場合(誤検出)

- 原因:信頼度閾値が低すぎる、または背景に顔に似た模様がある

- 対処方法:MIN_DETECTION_CONFIDENCEの値を0.7程度まで上げる。これは正常な動作であり、検出モデルの限界を理解する機会である

横顔や斜めの顔が検出されない場合

- 原因:使用しているモデル(model_selection=0)は正面向きの顔に最適化されている

- 対処方法:これはモデルの特性である。正面向きの顔を含む画像で実験することが推奨される

顔特徴点の位置がずれている場合

- 原因:顔の角度や照明条件による推定誤差

- 対処方法:これはモデルの推定精度の限界である。どのような条件で誤差が大きくなるか記録する

3. 実験レポートのサンプル

信頼度閾値が顔検出に与える影響

実験目的

複数人が写っているテスト画像において、すべての顔を検出しながら誤検出を最小化するための信頼度閾値を見つける。

実験計画

MIN_DETECTION_CONFIDENCEの値をxxxxからxxxxまで変化させ、検出数と検出精度の関係を調べる。

実験方法

x人の顔が写っている画像を用意し、プログラムのMIN_DETECTION_CONFIDENCE値を変更しながら以下の基準で評価する。

- 正検出数:正しく検出された顔の数

- 誤検出数:顔でないものが顔として検出された数

- 見逃し数:検出されなかった顔の数

実験結果

| 信頼度閾値 | 検出総数 | 正検出数 | 誤検出数 | 見逃し数 | 総合評価 |

|---|---|---|---|---|---|

| xxxx | x | x | x | x | x |

| xxxx | x | x | x | x | x |

| xxxx | x | x | x | x | x |

| xxxx | x | x | x | x | x |

| xxxx | x | x | x | x | x |

考察

- (例文)信頼度閾値xxxxでは検出総数が多いが、背景の模様を顔と誤認識する傾向が見られた

- (例文)信頼度閾値xxxxでは誤検出が発生せず、x人全員の顔を正しく検出できた。デフォルト値として妥当な設定であると考えられる

- (例文)信頼度閾値xxxx以上では誤検出はなくなったが、画像の端や小さく写っている顔の見逃しが増加した

- (例文)信頼度閾値を上げるほど誤検出は減るが、同時に見逃しも増えるというトレードオフの関係が確認できた

- (例文)正面向きで明るく写っている顔ほど高い信頼度スコアを得る傾向が観察された

結論

(例文)本実験の画像においては、信頼度閾値xxxxが最もバランスの取れた設定であった。すべての顔を確実に検出することを優先する場合はxxxx、誤検出を極力避けたい場合はxxxxが適切である。用途に応じて閾値を調整する必要性が確認できた。また、MediaPipeのFace Detectionモデルは正面向きの顔に対して高い検出精度を持つことが実験を通じて理解できた。

![[kaneko lab.]](https://www.kkaneko.jp/info/logo_png.png)