ISOイメージファイルからライブUSBメモリを作成する (Windows用 Live USB Creator)

【重要】注意点: Linux Live USB Creator は長期間更新されておらず、Ubuntu 24.04のような最新のLinuxディストリビューションでは正常に動作しない可能性が高い。具体的には、以下の問題が考えられる。

- ISOサイズ制限: Ubuntu 24.04のISOイメージは約5.7GB以上あり、LiLiが主に利用するFAT32ファイルシステムの4GBファイルサイズ制限を超えるため、基本的に扱えない。

- UEFI互換性: 最新のPCで標準的なUEFIブートに関する問題が発生する可能性がある。

- 最新OS非対応: 最新のカーネルやファイルシステムに十分対応していない場合がある。

本記事はツールの使い方を歴史的な記録として記述するものであるが、現在ライブUSBメモリを作成する場合は、Rufus(高機能・高速)、BalenaEtcher(シンプル・クロスプラットフォーム)、Ventoy(複数ISO対応)など、活発に開発が続けられているツールの利用を強く推奨する。

【目次】

前提条件とLiLiの主な機能

作業に必要なもの:

- 作成したいLinuxディストリビューションのISOイメージファイル、またはインストールCD/DVD。

- 十分な容量を持つUSBメモリ(作成するLinux OSによるが、近年のOSでは最低8GB以上を推奨)。

USBメモリに関する注意:

- LiLiを使用する場合、USBメモリは FAT32 でフォーマットしておくことを推奨する。(注意:近年のLinuxディストリビューションのISOは4GBを超えるものが多く、FAT32のファイルサイズ制限が実用上の問題となる。exFATやNTFSといった代替ファイルシステムもあるが、LiLiはこれらに完全には対応していない。)

- 作成プロセス中に USBメモリ内のデータはすべて消去される。必要なデータは必ず事前にバックアップすること。

PC起動設定:

- 作成したライブUSBメモリからPCを起動するには、事前にPCの BIOSまたはUEFI設定 で、USBデバイスからの起動順序を優先するよう変更する必要がある。

Linux Live USB Creator (LiLi) の主な機能(歴史的情報):

- ライブモード (Live Mode): USBメモリからLinuxを起動し、試用できる。PCの再起動時に変更内容は保存されない。

- パーシステントモード (Persistent Mode): ライブ起動中に加えた変更(ファイルの作成、設定変更など)をUSBメモリ内の専用領域に保存し、次回起動時にも保持する機能である。(ただし、近年のOSや特定のISOでは利用できない場合がある。)

- ポータブル版VirtualBox連携: Windows上でVirtualBoxの仮想マシンとしてライブUSBの内容を起動する独自の機能が含まれていた。

- Linuxのインストール: ライブUSBメモリから起動し、PCの内蔵ディスクにLinuxをインストールする機能も持っていた。

※VirtualBox利用時の注意: ポータブル版 VirtualBox機能を使用する際、仮想マシンのメモリ割り当てが小さすぎると起動に失敗することがある(エラー表示なし)。必要に応じて設定ファイル (`.data/VirtualBox/Machines/<マシン名>/<マシン名>.xml`) 内のメモリサイズを手動で調整する必要があった。

セキュリティに関する注意点: ISOイメージファイルや使用するツールは、必ず公式サイトなど信頼できる提供元からダウンロードすること。

※Fedoraについて: Fedora のライブUSBメモリを作成する場合、現在は公式ツール「Fedora Media Writer」の利用が推奨されている。

Live USB Creator のダウンロードとインストール(過去の手順)

-

公式サイトへのアクセス: ウェブブラウザで https://www.linuxliveusb.com を開く。(注意: サイトが現存していても、ツール自体は長期間更新されていない。)

-

ダウンロード: サイト上に「Download 」ボタンがあればクリックし、インストーラーをダウンロードする。

-

インストール開始: ダウンロードしたファイルを実行する。

-

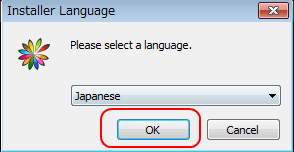

言語選択: 最初に表示される言語選択画面で「Japanese」などを選択し、「OK」をクリックする。

-

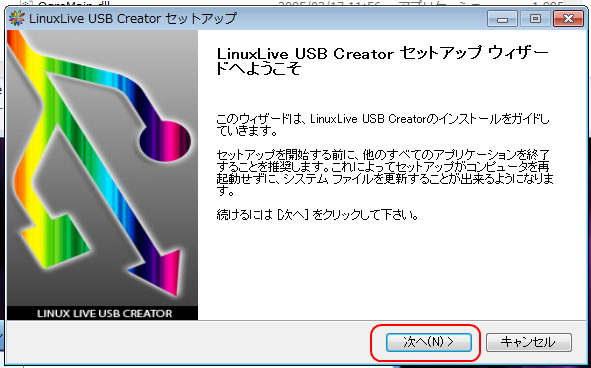

セットアップウィザード: 「次へ」をクリックして進める。

-

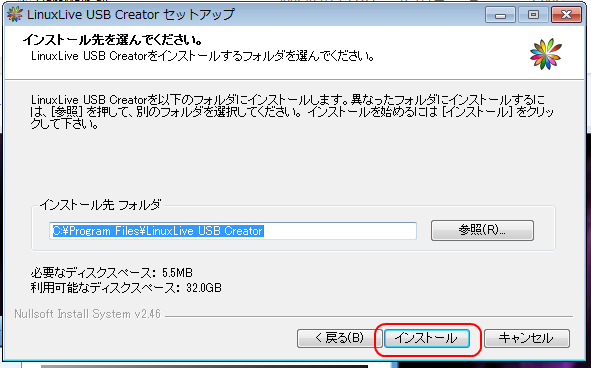

インストール先確認: インストール先フォルダを確認し、「インストール」をクリックする。

-

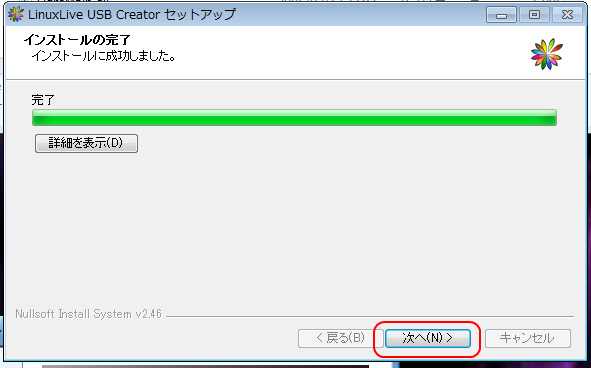

インストール中: インストールが進行する。

-

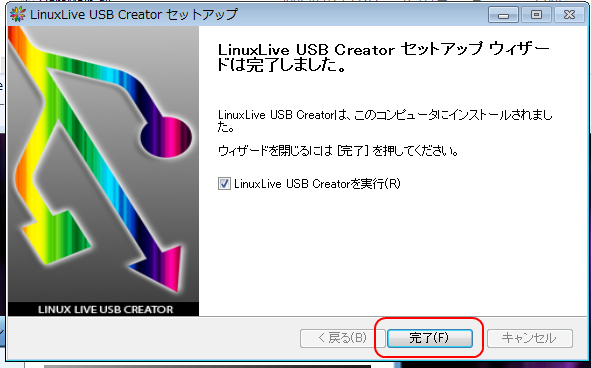

インストール完了: インストールが完了したら、「完了」をクリックする。

ライブ USB の作成(過去の手順)

-

前準備: 十分な容量を持ったUSBメモリをPCに接続する。前述の通り、FAT32でのフォーマットが基本であったが、データは消去されるためバックアップを確認すること。

-

Live USB Creator の起動: Windows で Live USB Creator を起動する。

-

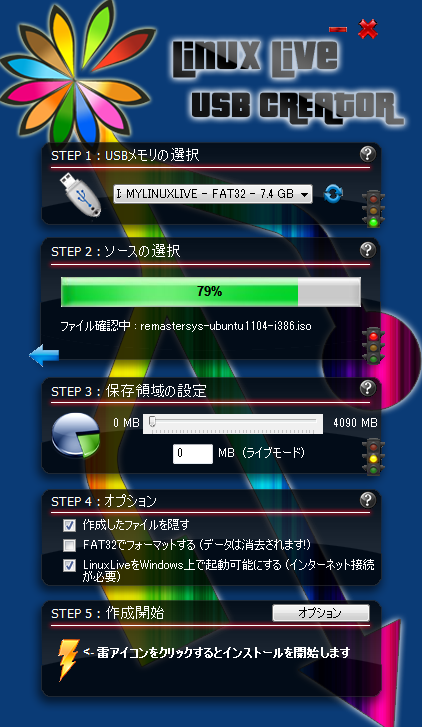

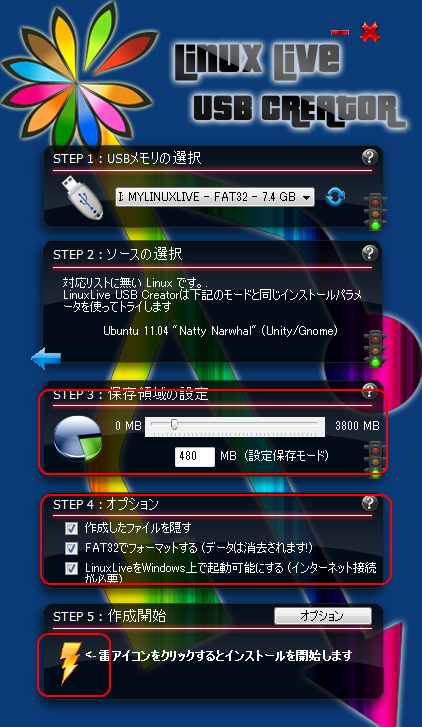

設定とライブUSBメモリの作成: 画面のステップに従って設定する。

-

STEP 1: USB メモリの選択: ドロップダウンリストから、使用するUSBメモリ(ドライブ名)を正確に選択する。

-

STEP 2: ソースの選択: ライブUSBメモリの元となるソースを選択する。

- 手元に ISO イメージファイルがある場合 → ISO/IMG/ZIP をクリックし、ファイルを選択する。

- 手元に CD/DVD ディスクがある場合 → CD をクリックし、ドライブを選択する。

- ディストリビューションをダウンロードする場合 → ダウンロード をクリックし、リストから選択する(ただしリストは古く、ダウンロードできない可能性が高い)。

ソースを選択すると、対応するOSが自動認識されるのを待つ。

-

STEP 3: 保存領域の設定 (Persistence): パーシステントモード(変更保存機能)を利用する場合、スライダで保存領域サイズを設定する。0MBの場合はライブモード(変更は保存されない)である。

-

STEP 4: オプション: 通常はデフォルト設定のままであったが、「Windows上でLinuxLiveを起動できるようにする(VirtualBox)」などのオプションがあった。

-

STEP 5: 作成開始: 左下にある「雷アイコン」をクリックすると、ライブUSBメモリの作成が開始される。処理には時間がかかる場合がある。

-

STEP 6: 作成完了と確認(過去の手順)

処理が完了すれば、ライブUSBメモリの作成は完了である。

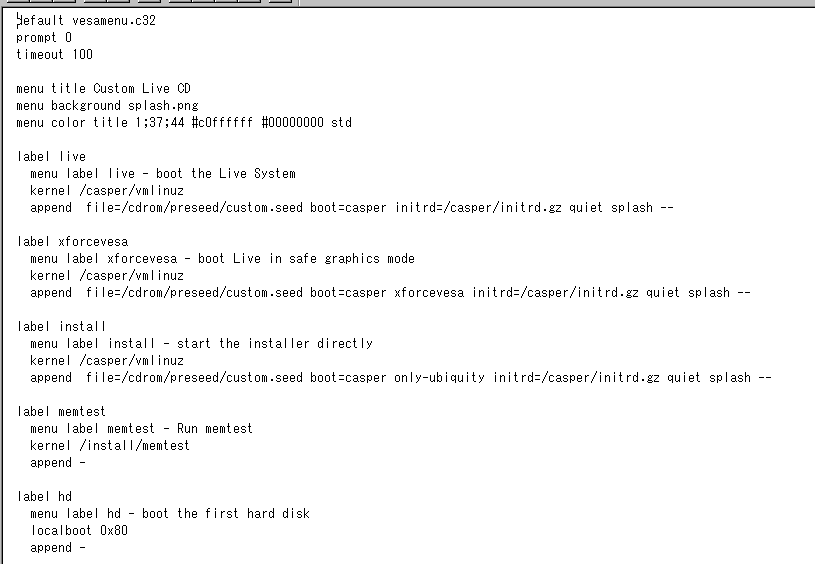

(オプション)作成されたUSBメモリ内の `syslinux/syslinux.cfg` や `boot/grub/grub.cfg` といったブート設定ファイルを確認することで、起動時の設定(カーネルパラメータなど)を理解したり、カスタマイズしたりできた。ファイルの内容や場所は、使用したLinuxディストリビューションによって異なった。以下の画像は `syslinux.cfg` の一例である。

作成したライブUSBメモリをPCに接続し、BIOS/UEFI設定でUSBデバイスから起動するように設定して、Linuxがライブ起動するか確認する必要があった。

【再掲】ツールの互換性と現在の推奨事項: 重ねて注意するが、Linux Live USB Creatorは古いツールであり、Ubuntu 24.04などの最新ディストリビューションや現代的なPC環境(UEFI、4GB超ISO)では動作しない可能性が非常に高い。現在ライブUSBメモリを作成する場合は、Rufus、BalenaEtcher、Ventoyなどの最新ツールを使用することを強く推奨する。これらのツールは最新のOSや環境に対応しており、より確実にライブUSBメモリを作成できる。

![[kaneko lab.]](https://www.kkaneko.jp/info/logo_png.png)