Blenderで剛体(rigid body)の落下、衝突のシミュレーション

【目次】

【サイト内の関連ページ】

【関連する外部ページ】

- Blenderの公式ページ: https://www.blender.org/

前準備

Blenderのインストール

【Blenderのインストール】

- WindowsでのBlender 4のインストール: 別ページで説明

- UbuntuでのBlender 3のインストールは、別ページで説明

メニューの日本語化を行っておいた方が使いやすい。Blender 4では「編集」→「設定」→「インターフェース」→「翻訳」で言語設定が可能である。

Blenderの基本操作のまとめ

【サイト内の関連ページ】

- Blenderの基本操作(立体の新規作成と配置の調整、立体の操作、カメラ視野の調整、レンダリング、マテリアル、元に戻す、やり直す): 別ページで説明

- Blenderの種々の操作と設定: 別ページで説明

剛体シミュレーションの例

剛体シミュレーションは、重力による落下、衝突など、物理法則に従った物体の動きをコンピュータで再現する技術である。剛体とは、外力が加わっても形状が変化しない理想的な物体のことを指す。Blenderでは物理演算エンジンを使用して、リアルな物理現象をアニメーションとして作成できる。

演習(1)

次の手順で、Blenderを用いて、剛体シミュレーションを行う。

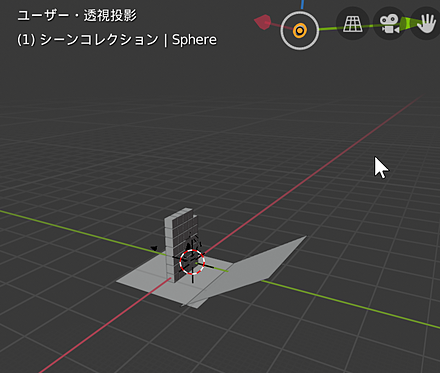

- Blenderファイルをダウンロード

次のリンクをクリックし、ファイルを手元のパソコンに保存する。

- ダウンロードが終わったら、そのファイルをBlenderで開く。

- 下側の、アニメーションウインドウを大きくしておく。

- シミュレーションとアニメーション再生を行うために、スペースキーを押す(「Alt+A」も使用可能)。

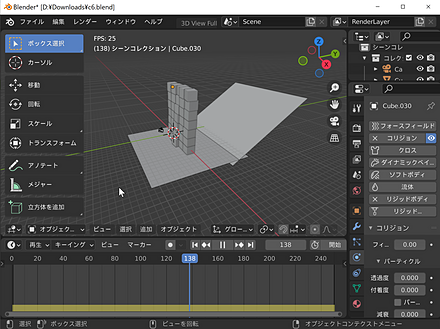

剛体シミュレーションが始まる。

- シミュレーションとアニメーション再生を一時停止するために、もう一度スペースキーを押す。

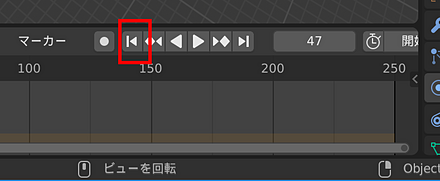

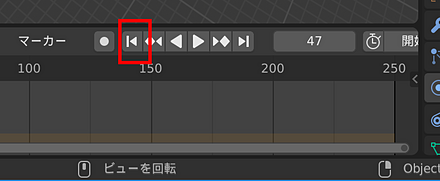

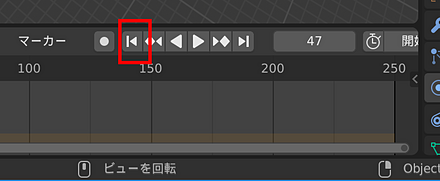

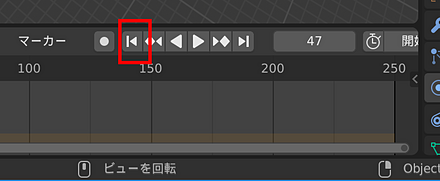

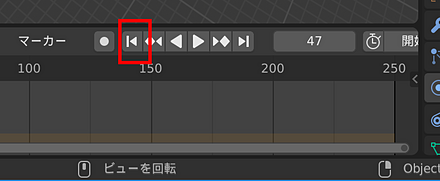

- 一時停止したら、下図のボタンをクリックして、先頭のフレームにジャンプする。

- アニメーションは一時停止し、先頭のフレームになっている。

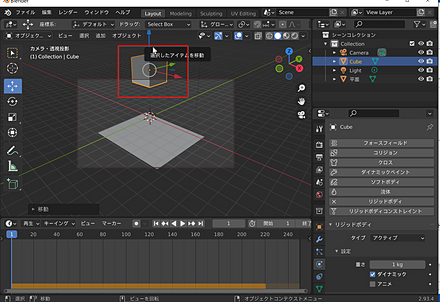

一時停止しているときは、オブジェクトの移動ができる。

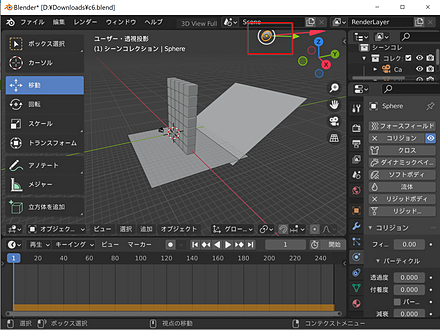

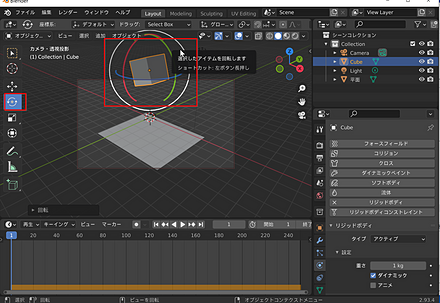

シーンの中の球のオブジェクトを移動する。移動は次の手順で行うことができる。

まず、シーン内の球のオブジェクトを左クリックする。球のオブジェクトが選択された状態になる。

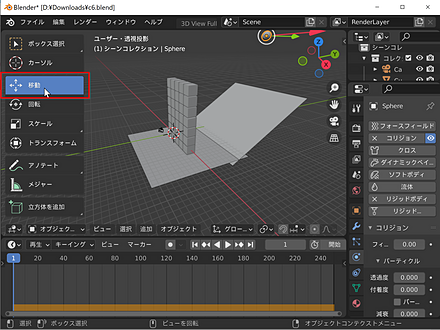

「移動」をクリックする。

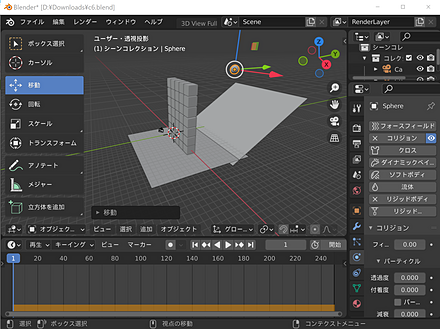

マウス操作により、球のオブジェクトを移動できる。

球がどこに行ったか分からないとき。マウスの中ボタンを押しながらマウスを動かすと、全体が回転する。いろいろ角度を変えながらチェックする。

球がどこに行ったか分からないとき。マウスの中ボタンを押しながらマウスを動かすと、全体が回転する。いろいろ角度を変えながらチェックする。

スペースキーを押して、シミュレーションとアニメーション再生して、結果を確認する。最初の球を高くするほど、衝突したときのオブジェクトの移動が大きくなる。

剛体シミュレーションの制作

ここでは、Blenderで、空のシーンから開始して、オブジェクトの配置などを行いながら、剛体シミュレーションの設定を行う。

剛体シミュレーションの作成とプレビュー

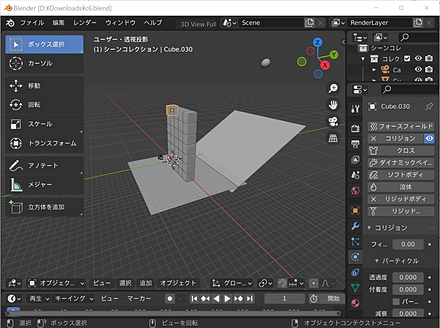

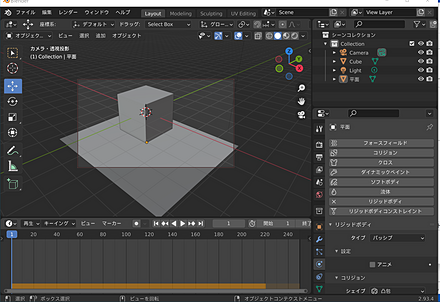

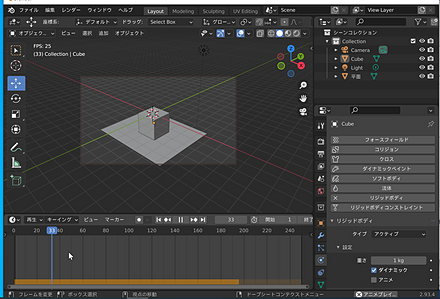

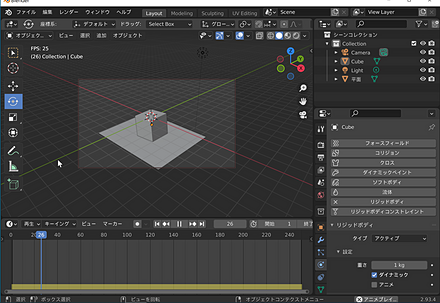

次の手順で、立方体と平面を配置し、剛体シミュレーションを行うことができる。

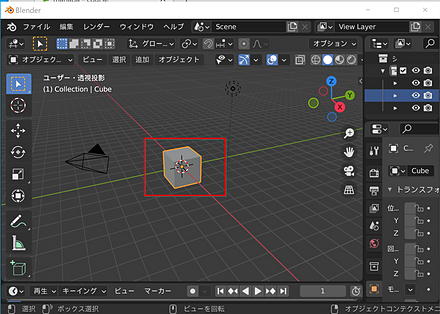

- 新しくBlenderを起動する。

- 起動すると、立方体(Cube)の立体がある。そのまま使う。

立方体(Cube)の立体は消さない。

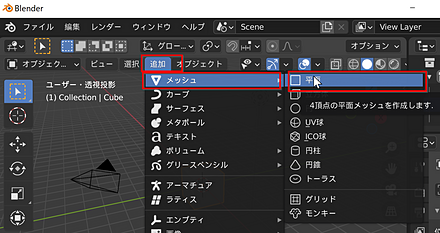

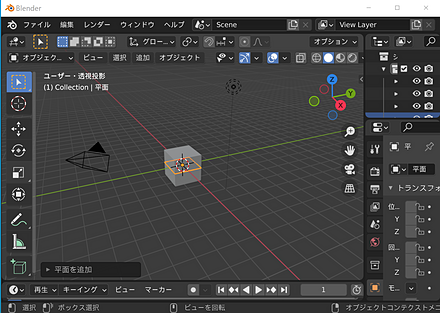

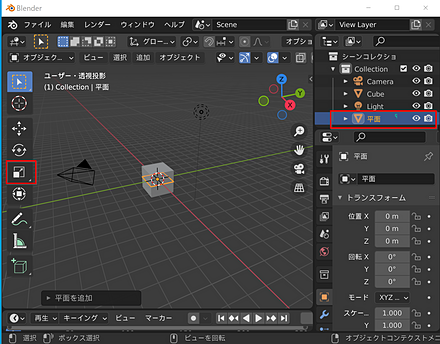

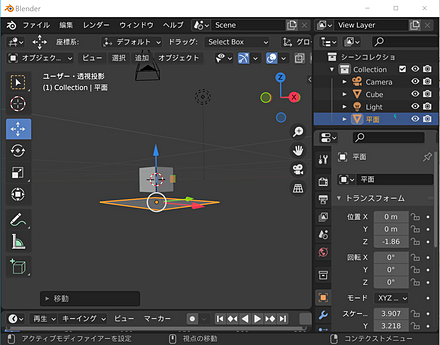

- 平面(Plane)のオブジェクトを追加する。

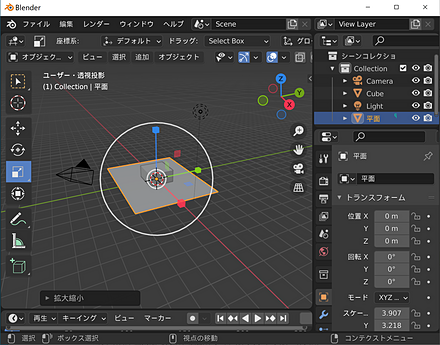

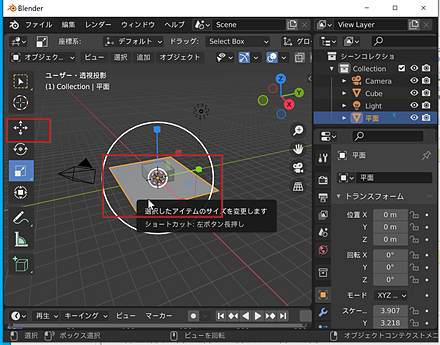

- 追加した平面(Plane)のオブジェクトを拡大する。

平面のオブジェクトを選び、拡大縮小ツールを使用する。

平面を大きくする。

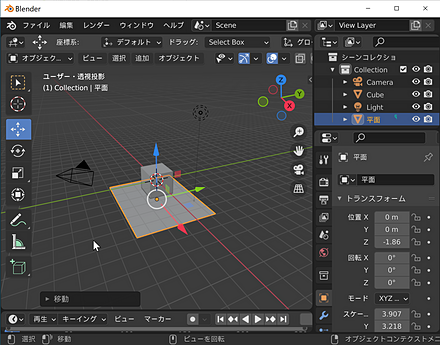

- 追加した平面(Plane)のオブジェクトを移動して、立方体(Cube)のオブジェクトの下にあるようにする。

平面のオブジェクトを選び、移動モードにする。

平面は、立体の下になるように移動する。

マウスの中ボタンを押しながらマウスを動かすと、全体が回転する。いろいろ角度を変えながら、オブジェクトの配置をチェックする。

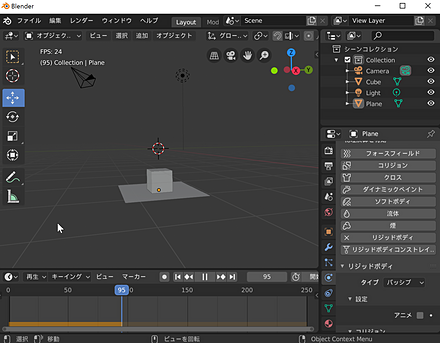

- 剛体シミュレーションの設定

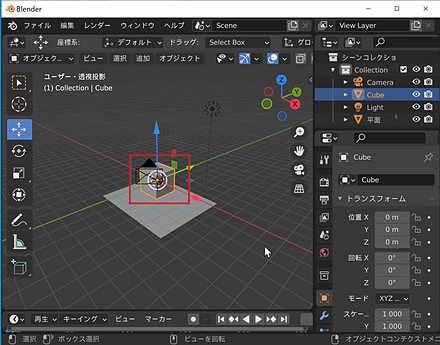

- 立方体(Cube)のオブジェクトを選択する。

マウスの左クリックで選択する。

- プロパティの画面で、「物理演算プロパティ」のボタンをクリックする。

- 立方体(Cube)のオブジェクトについて、剛体シミュレーションの設定を行う。

「リジッドボディ」をクリックする。

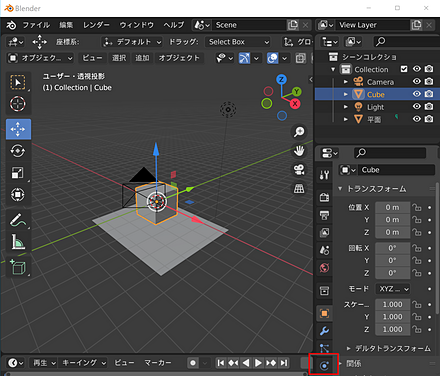

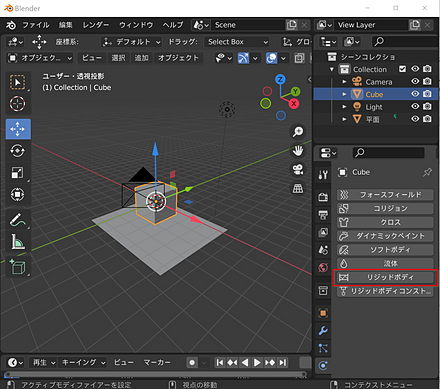

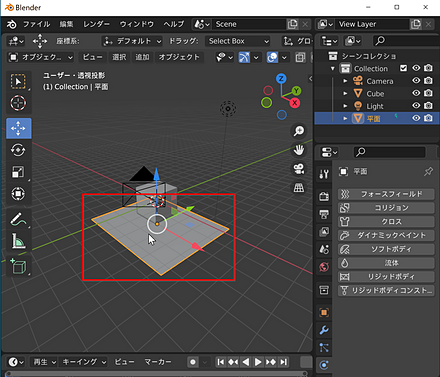

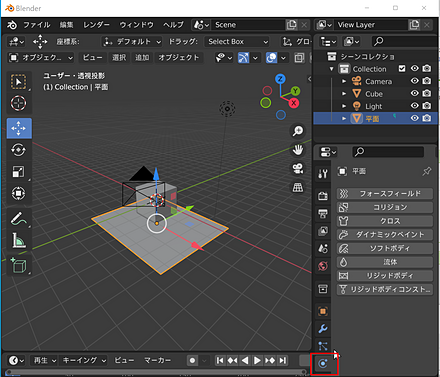

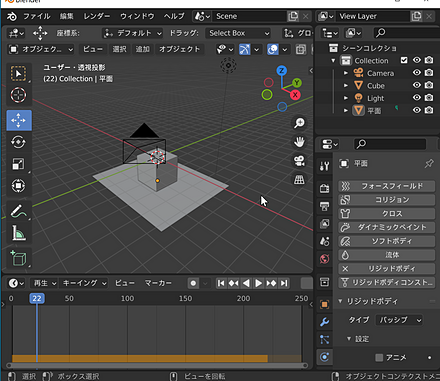

- 今度は、平面(Plane)のオブジェクトを選択する。

マウスの左クリックで選択する。

- プロパティの画面で、「物理演算プロパティ」のボタンをクリックする。

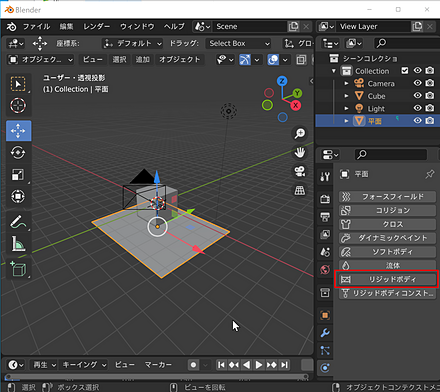

- 平面(Plane)のオブジェクトも、剛体シミュレーションの設定を行う。

「リジッドボディ」をクリックする。

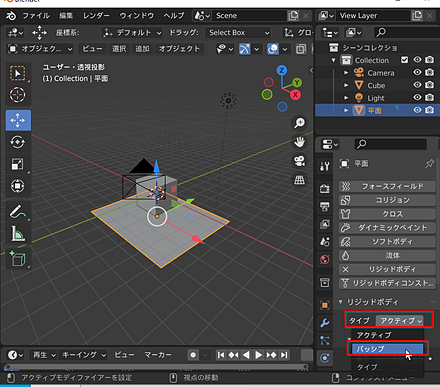

- 平面(Plane)のオブジェクトは、落下させたくないので、「タイプ」のところで、「アクティブ」を「パッシブ」に変える。

- 立方体(Cube)のオブジェクトを選択する。

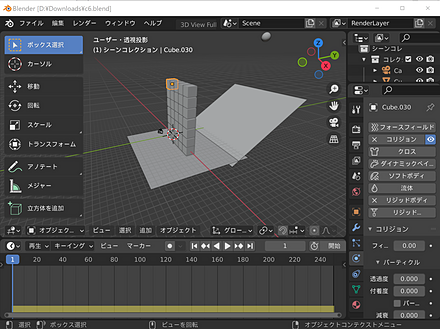

- 剛体シミュレーションとアニメーションを行うために、スペースキーを押す。

- シミュレーションとアニメーション再生を一時停止するにはスペースキーを押す。

カメラ視野の調整

見やすくするためにカメラ視野の調整を行う。

- 最初に、スペースキーにより、アニメーションを一時停止する。

一時停止したら、下図のボタンをクリックして、先頭のフレームにジャンプする。

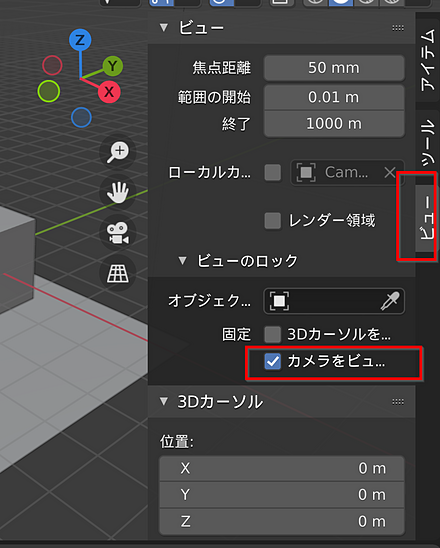

- カメラをビューにロックする。

サイドバーで行う。サイドバーの表示は、3Dビューポートで「n」キーを押す。「ビュー」のタブで「カメラをビューにロック」をチェックする。

終わったら、もう1度「n」キーを押して、サイドバーを閉じる。

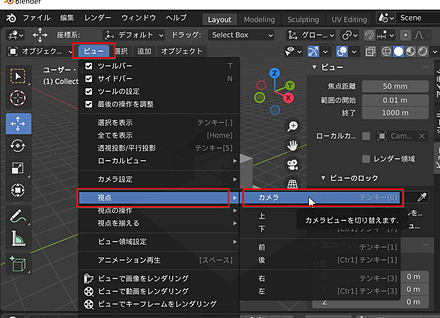

- 3Dビューポートのビューを、カメラ視野に変える。

ビューのカメラ視野、作業視野切り替えは、メニューの「ビュー」→「カメラ」でできる。ナビゲーションコントロールでもできる。テンキーの「0」、または「Numpad 0」キーでも切り替え可能である。

- すると、「カメラ視野」を動かすと、同時にカメラも動くようになる。

カメラ視野の自由な移動: SHIFTキーとマウスの中ボタンを押しながらマウス移動

カメラ視野の自由な回転(原点を基準): マウスの中ボタンを押しながらマウス移動

演習

- スペースキーにより、アニメーションを一時停止すること。

- 一時停止したら、下図のボタンをクリックして、先頭のフレームにジャンプできる。

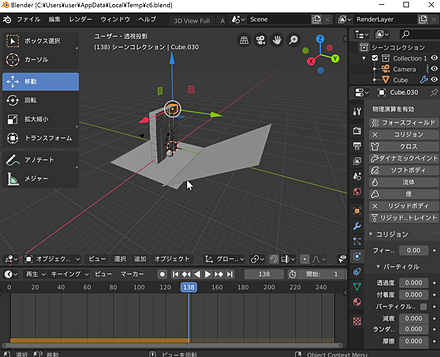

- 立方体(Cube)のオブジェクトを、上の方に移動する。

- 剛体シミュレーションとアニメーションを行うために、スペースキーを押す。

以上のように、オブジェクトの位置を変化させることにより、アニメーションが変化する。

演習

- スペースキーにより、アニメーションを一時停止すること。

- 一時停止したら、下図のボタンをクリックして、先頭のフレームにジャンプできる。

- 立方体(Cube)のオブジェクトを、回転する。

- 剛体シミュレーションとアニメーションを行うために、スペースキーを押す。

回転する前とは、アニメーションが変化する。

演習

次の手順でアニメーションをレンダリングする。「アニメーションのレンダリング」とは、一連の複数のフレームを一括レンダリングすることである。

- スペースキーにより、アニメーションを一時停止すること。

- 一時停止したら、下図のボタンをクリックして、先頭のフレームにジャンプできる。

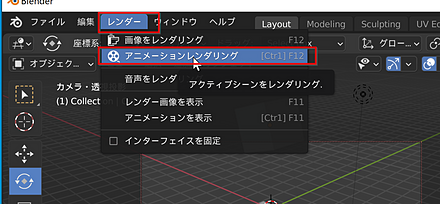

- アニメーションのレンダリング(たくさんのフレームの一括レンダリング)

CTRLキーとF12キー(同時押し)または「レンダー」メニューから「アニメーションをレンダリング」を選択することもできる。

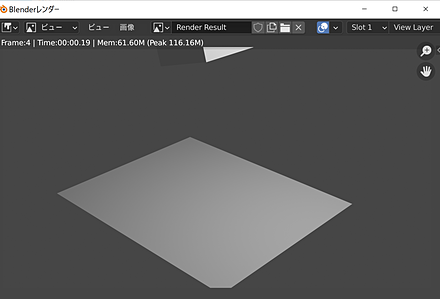

- レンダリングが始まるので、確認する。終了を待つ。

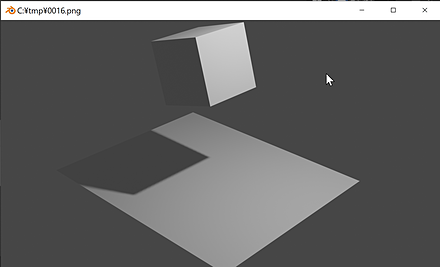

- レンダリングが終了したら、確認のため再生する。

CTRLキーとF11キー(同時押し)(「レンダー」メニューの「レンダー画像/アニメーションを再生」を選択することもできる)

別ウインドウが開いて、再生が始まる。

![[kaneko lab.]](https://www.kkaneko.jp/info/logo_png.png)